Гибель экипажа союз 11. Аварии и чп на российских космических кораблях "союз". Возвращение на Землю

Во второй раз стыковка прошла удачно, но во все время пребывания космонавтов на станции они были вынуждены постоянно бороться с неприятными инцидентами. Однажды даже произошло возгорание. Волков предложил сразу перейти в спускаемый модуль, о чем предупредил Москву, но Добровольский с Пацаевым проявили решительность и успешно устранили неисправность. На станции космонавты провели 23 дня, установив очередной рекорд по продолжительности полета. Проблемы с техникой продолжились во время подготовки возвращения на Землю. Перед расстыковкой «Союза-11» и «Салюта-1» неожиданно загорелся датчик сообщавший, что люк негерметичен. В течение нескольких томительных минут космонавты, пытаясь устранить неисправность производили повторное закрытие люка. Наконец датчик, свидетельствующий о неисправности, погас, и модуль устремился к Земле. Однако во время спуска экипаж на связь с центром управления полетов не выходил. Приземлился модуль в автоматическом режиме. Предчувствуя недоброе, спасатели бросились вынимать из посадочного модуля космонавтов. К сожалению, все они были мертвы.

1971 год

Их прощальный привет.

Командир корабля Георгий Добровольский , 43 года, одессит, во время оккупации города румынами подпольщик, был арестован, с помощью местных жителей бежал, член второго состава отряда космонавтов.

Инженер-исследователь Виктор Пацаев , 38 лет, из Актюбинска, в 1955 году закончил Пензенский Индустриальный институт, ныне Пензенский Государственный институт. Человек, который в 1955 руководил той кафедрой, которую Пацаев закончил, принимал экзамен у моего сына.

Борт-инженер Владимир Волков , 35 лет, москвич, самый молодой, но и самый опытный - за два года до того летал бортинженером на «Союзе-7» во время группового полета «Союзов» под номерами «6», «7» и «8».

«Союз-11» стартовал 6 июня и на следующий день сумел успешно пристыковаться к первой советской космической орбитальной станции «Салют-1». За полтора месяца до этого к ней уже пытался пристыковаться космический корабль «Союз-10», но . В этот раз все прошло успешно. Правда на станции плохо работала вентиляционная установка, но её удалось отремонтировать.

Из блога , 1971 год

После этого экипаж приступил к запланированным работам. Пребывание на станции было продуктивным и включало ТВ-связь с Землёй. Однако на 11-й день произошло возгорание, и было принято решение прекратить полёт и оставить станцию. В связи с этим было отменено наблюдение с орбиты за взлётом ракеты Н-1.

По окончании срока работ, 29 июня 1971 года, «Союз-11» стал готовиться к спуску. При закрытии люка продолжал гореть транспарант «Люк открыт». ЦУП предположил поломку датчика на обрезе люка, экипаж заблокировал его и проверил герметичность сбросом давления в бытовом отсеке.

29 июня в 21:25:15 ДМВ «Союз-11» отделился от станции. Командир корабля доложил об этом в ЦУП.

30 июня в 01:35:24 ДМВ двигатель корабля был включён на торможение и отработал заданное время.

01:47:28 ДМВ произошло разделение отсеков корабля, прервалась связь с экипажем.

01:54 ДМВ станции слежения ПВО обнаружили СА в 2200 км от расчётного места посадки.

02:02:54 ДМВ на высоте около 7 км раскрылся основной парашют СА, вскоре он был обнаружен встречающими вертолётами, экипаж на связь не выходил.

02:16:52 сработали двигатели мягкой посадки, полёт завершился в заданном районе. Поисковая группа обнаружила экипаж без признаков жизни. Были проведены реанимационные мероприятия, не увенчавшиеся успехом: повреждения тканей из-за декомпрессионной болезни оказались несовместимы с жизнью. Последующее вскрытие показало наличие пузырьков воздуха по всей кровеносной системе космонавтов, воздух в камерах сердца, а также лопнувшие барабанные перепонки.

В кабине «Союза-11» были выключены все передатчики и приёмники. Плечевые ремни у всех троих членов экипажа были отстёгнуты, а ремни Добровольского перепутаны и застёгнут только верхний поясной замок. Один из двух вентиляционных клапанов находился в открытом положении. Этот клапан штатно открывается при парашютировании для выравнивания забортного атмосферного давления с давлением в спускаемом аппарате. Других отклонений от нормы специалисты не обнаружили.

Для расследования причин катастрофы была создана Правительственная комиссия под председательством академика Мстислава Келдыша.

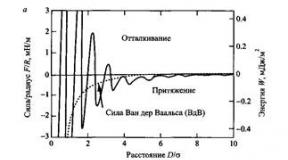

Анализ записей автономного регистратора бортовых измерений «Мир» показал, что с момента разделения отсеков на высоте более 150 км давление в СА стало резко снижаться, и в течение 115 секунд упало до 50 мм рт. ст. Темп снижения давления соответствовал открытому вентиляционному клапану. Комиссия пришла к однозначному выводу: при разделении отсеков преждевременно и несанкционированно открылся вентиляционный клапан. В результате спускаемый аппарат разгерметизировался, и это привело к гибели космонавтов.

Данный вентиляционный клапан штатно открывался на безопасной высоте при помощи подрыва пиропатрона. Предположительной причиной преждевременного срабатывания пиропатрона открытия клапана, согласно мемуарам Б. Чертока, стала ударная волна, распространяющаяся по металлу корпуса спускаемого аппарата. Ударная волна порождалась подрывом пиропатронов, разделяющих отсеки КА Союз. Впрочем, при последующих наземных испытаниях не удалось воспроизвести эту гипотезу. Многочисленные подрывы пиропатронов не вызывали детонацию пиропатрона, открывающего вентиляционные клапаны. Поэтому данное происшествие предлагалось считать трудновоспроизводимым и маловероятным событием. Тем не менее конструкция вентиляционных клапанов в будущем была доработана.

Положение тел членов экипажа свидетельствовало о том, что они пытались ликвидировать утечку, однако в экстремальных условиях тумана, который заполнил кабину после разгерметизации, сильных болей по всему телу из-за острой декомпрессионной болезни и быстро пропавшего слуха из-за лопнувших барабанных перепонок космонавты закрыли не тот клапан и потеряли на этом время. Когда Георгий Добровольский (по другим данным, Виктор Пацаев) обнаружил истинную причину разгерметизации, ему уже не хватило времени устранить её.

Кроме того, расположение клапана и ручек управления было таким, что для работы с ними необходимо было покинуть кресло. На этот недостаток указывали лётчики-испытатели, для которых подобное недопустимо.

После катастрофы последовал 27-месячный перерыв в запусках кораблей «Союз» (следующий пилотируемый корабль «Союз-12» был запущен 27 сентября 1973 года). За это время были пересмотрены многие концепции: изменилась компоновка органов управления корабля, став более эргономичной; операции подъёма-спуска стали проводить только в скафандрах, экипаж стал состоять из двух человек (частично место третьего члена экипажа заняла установка автономного обеспечения жизнедеятельности лёгких скафандров, в составе которой заметный объём занимали баллоны с запасом сжатого кислорода).

Виктор Пацаев - единственный выпускник пензенских вузов, ставший космонавтом. Александр Самокутяев, первый космонавт, родившийся в Пензе, в Политехе отучился только год.

Память погибших космонавтов была увековечена в Москве (Улица Космонавта Волкова) и Одессе (проспект Добровольского). Память Пацаева увековечена в названиях улиц по всему бывшему СССР, в Актюбинске ему поставлен бюст, а в Пензе есть улица Пацаева, на первом корпусе Политеха установлена мемориальная доска.

Георгий Тимофеевич Добровольский

Родился в Одессе в семье рабочего в 1928 году, рос без отца. Война застала будущего космонавта в 13-летнем возрасте. Георгий рыл окопы, гасил зажигалки, помогал защищать родной город, а когда Одесса была всё-таки сдана, решил бороться с оккупантами в рядах подполья. Он раздобыл пистолет, но использовать не успел. Был схвачен во время облавы, избит и за ношение оружия приговорён к 25 годам каторжных работ. Незадолго до освобождения города ему удалось бежать и спрятаться, используя фальшивые документы. После войны поступил в Одесскую спецшколу ВВС, стал хорошим военным лётчиком, в январе 1963 года зачислен в отряд космонавтов. Напряжённо, с полной отдачей изучал премудрости нового «космического» дела все 8 лет вплоть до того рокового дня, когда Государственная комиссия утвердила его командиром экипажа космического корабля «Союз-11» и орбитальной пилотируемой научной станции «Салют».

30 июня 1971-го года совершил посадку спускаемый аппарат космического корабля «Союз-11». В Центре управления полётами раздались радостные рукоплескания. Никто и не предполагал, что советскую космонавтику ожидает самая крупная трагедия в её истории. Трое космонавтов были обнаружены мёртвыми.Что же произошло на космическом корабле? Об этом рассказывают космонавты Алексей Леонов, Георгий Гречко, Владимир Шаталов и другие.

Телекомпания «Останкино» по заказу ТРК «Петербург-5 Канал».

Режиссер: Сергей Кожевников. Год выпуска: 2008

Из дневников Н.П.Каманина («Скрытый космос»)

Анализ имеющихся в моем распоряжении материалов расследования - записей бортовой аппаратуры „Мир“, данных телеметрии, акта о состоянии кабины, медицинского заключения о причине смерти космонавтов - позволяет представить, что могло происходить на борту „Союза-11“ в течение 25-30 секунд после разделения его отсеков.

Заканчивается рабочий цикл ТДУ, экипаж ощущает нарастание перегрузок - значит, корабль пошел на спуск. На борту все нормально, однако космонавты, помня о недавних неприятностях с переходным люком, во все глаза следят за давлением в кабине. Слышится хлопок - есть разделение! Но что это? Давление в кабине начинает быстро падать... Разгерметизация! Отстегнув привязные ремни, Добровольский бросается к люку. Люк герметичен, но давление продолжает падать, слышен свист уходящего в космос воздуха. Из-за шума включенных передатчиков и приемников невозможно понять: где же свистит воздух? Волков и Пацаев отстегивают плечевые ремни и выключают радиоаппаратуру. Свист воздуха слышится над креслом командира - там, где расположен вентиляционный клапан. Добровольский и Пацаев пытаются закрыть вентиль, но, обессиленные, падают в кресла. Добровольский, теряя сознание, все же успевает застегнуть поясной замок перепутанных ремней...»

Советская космонавтика со всеми её успехами и неудачами развивалась в обстановке полной секретности и дезинформации. Ныне приоткрываются архивы, издаются мемуары, публикуются воспоминания, становятся доступны зарубежные источники информации. Появилась возможность не только узнавать что-то ранее неизвестное, но сравнивать и анализировать. Выявлять неточности, а иногда - и враньё.

Вот выдержки из пяти разных источников о событиях, связанных с завершением полёта космического корабля «Союз-11». О состоянии связи с «Союзом» на спуске и об участии (точнее - неучастии) судов СКИ ОМЭР в сопровождении спуска.

1) Б.Черток. «Ракеты и люди»:

«Команда на расстыковку должна была быть выдана 29 июня в 21 час 25 минут. После отделения от станции два витка отводятся для подготовки к спуску. Включение СКТДУ на торможение пройдет в 1 час 47 минут уже 30 июня.

Все шло спокойно и по расписанию. Морские корабельные пункты приняли информацию с пролетавшего над ними космического корабля и оперативно доложили, что двигатель на торможение сработал в расчетное время и был выключен от интегратора.

После выключения двигателя космический корабль ушел из зоны связи с кораблями, находящимися в Атлантике. Над Африкой проходило разделение».

2) Н.П.Каманин, «Скрытый космос»:

По программе спуска ТДУ должна включиться в 01:35:24 и через 187 секунд - выключиться. Все с нетерпением ждут докладов о включении и выключении ТДУ, Шаталов настойчиво вызывает „Янтарь“ на связь, но экипаж молчит... В 01:47:28 должно произойти разделение корабля (от спускаемого аппарата отделяются приборный и бытовой отсеки), но докладов о разделении нет. Не ясно, пошел ли „Союз-11“ на спуск или он остался на орбите? Наступает время сеанса связи (01:49:37-02:04:07), предусмотренного на случай, если корабль не сошел с орбиты. Гнетущая тишина царит в зале - связи с экипажем и каких-либо новых данных о „Союзе-11“ по-прежнему нет. Все понимают: на корабле что-то произошло, но что именно, пока никто не знает. Страшно медленно тянутся минуты ожидания... »

3) Пересказ отрывка из книги Grujica S.Ivanovich «Salyut - The First Space Station. Triumph and Tragedy», Springer Praxis Publishing, UK, 2007 (стр.268-272):

«Координаты судов на 29-е - обычные для посадочного витка:

„Бежица“ - 1.5°S, 13°W, „Кегостров“ - 22°S, 24°W

Поскольку посадка планировалась на 1 июля, 29 июня „Бежице“ разрешили уйти для пополнения припасов, а „Кегострову“ приказали заменить „Бежицу“. Времени, чтобы встать на точку, было достаточно.

Мишин принял решение, как утверждается - по совету баллистиков, сократить продолжительность полёта на один день и кроме того - перенести посадку со второго (с момента расстыковки) на третий виток (почему и когда - из текста неясно).

Посадочный виток оказался на 22 град. западнее. Имея теоретический радиус зоны связи 15 град., а фактически - не более 10 град., ни „Кегостров“, ни „Бежица“ „Союз-11“ не увидели. АСК стоял у Галифакса и на посадке не работал.»

4) О.М.Павленко, «Океанские опоры космических мостов», ВВМ, Спб (готовится к изданию).

«26.07.1971 г. в Гвинейском заливе НИС „Бежица“, получив разрешение, ушёл из рабочей точки по „Союзу-11“. Он обеспечивал контроль работы ТДУ на втором посадочном витке. ... НИС пошёл курсом на Лас Пальмас. ... Через 12 часов поступила шифровка... „Немедленно вернуться в точку работы на третьем посадочном витке“. ... Теперь в новую рабочую точке ни „Бежица“, ни „Кегостров“ не успевали. ... Ближе всех к новой точке 14N 22W мог подойти только „Кегостров“. 27 июня он получил радиограмму (следовать туда). Он успел выйти в точку 8.43N 18.09W и принять телеметрию по КВ-радиоканалу».

5) Рифат Саидгазов («Кегостров»), «Новая Кама», Елабуга:

«В ту трагическую ночь, 30 июня, я как обычно сидел на своем рабочем месте в приемном радиоцентре, осуществлял слуховой контроль за прохождением радиосигналов, несущих телеметрическую информацию с борта корабля „Союз-11“... На предпоследнем до посадки витке наши судовые приемники телеметрии сигналы с борта „Союза“ не приняли. Их зафиксировала только моя аппаратура, и параллельно я записал их на магнитную ленту. Сигналов последнего витка на телеметрии опять не приняли. Но они опять прошли и были записаны на моей аппаратуре, только почему-то с опозданием минут на 10-15 от графика».

Черток, пишет, что всё было штатно и спускаемый аппарат летит над Африкой(!).

Каманин же - о потере связи.

Grujica S.Ivanovich отмечает странности с расстановкой судов. Павленко поясняет. Между ними - разнобой в датах.

Вот карта расстановки и движения судов на посадочном витке «Союза-11», построенная на данных Grujica S.Ivanovich и О.М.Павленко:

Сразу бросается в глаза:

- «Бежица», если она побежала в Лас Пальмас, попадала в как раз в нужный район и вовремя.

- «Кегостров» за двое-трое суток форсированного хода был не в состоянии покрыть почти 2 тыс.миль.

«Бежица» куда-то запропастилась, «Кегостров» смог принять только КВ-телеметрию. Каманин приём телеметрии не подтверждает. А у Чертока - всё ОК!

Возникают вопросы и предположения:

Что творилось в ЦУПе? Почему приняли решение о переносе даты посадки? Не была ли причиной неудовлетворительная обстановка на станции, вызванная задымлением или повреждениями от возгорания? Или они там, на «Союзе» передрались?

Почему перенесли посадочный виток? Чтобы приземлиться в светлое время суток или из-за задержек с закрытием люка?

Складывается впечатление, что обстановка сложилась настольно нештатная, что про флот, про необходимость принимать сигналы телеметрии и держать УКВ-связь со спускаемым аппаратом на этапе торможения и спуска просто забыли. Лишь бы посадить!..

Владислав Николаевич Волков

Родился в 1935 году в Москве. Попал в космонавты не по «линии лётчиков», а по «линии гражданских специалистов». Учился в МАИ, работал в ОКБ-1 (КБ Королёва), участвовал в создании многих образцов космической техники, в том числе космических кораблей «Восток» и «Восход», в 1966 году зачислен в отряд космонавтов, в 1969 году совершил свой первый космический полёт в качестве бортинженера корабля «Союз-7». Успел написать книгу о космосе «Шагаем в небо» (1971 год).

Виктор Иванович Пацаев

Родился в 1933 году в Актюбинске (ныне Актобе, Казахстан). Также попал в космонавты по линии «гражданских специалистов» (учился в Пензенском индустриальном институте, работал астрономом (Стал первым астрономом в мире, работавшем в Космосе), участвовал в конструировании приборов для метеорологических ракет, также работал в ОКБ-1. В 1968 принят в отряд космонавтов.

, 1971 год

По предварительному заключению врача Анатолия Лебедева, сделанному на месте посадки, экипаж погиб от резкого понижения давления в кабине корабля. В кабине Союза-11 были выключены все передатчики и приёмники. Плечевые ремни у всех троих членов экипажа были отстёгнуты, а ремни Добровольского перепутаны и застёгнут только верхний поясной замок. Один из двух вентиляционных клапанов находился в открытом положении. Этот клапан открывается при парашютировании для выравнивания забортного атмосферного давления с давлением в спускаемом аппарате. Других отклонений от нормы специалисты не обнаружили...

Cообщение о гибели экипажа. Из блога , 1971 год

Cообщение о гибели экипажа. Из блога , 1971 год

После катастрофы последовал 27-месячный перерыв в запусках кораблей Союз - следующий пилотируемый корабль Союз-12 был запущен 27 сентября 1973 года. За это время были пересмотрены многие концепции: изменилась компоновка органов управления корабля, став более эргономичной; операции подъёма-спуска стали проводить только в скафандрах, экипаж стал состоять из двух человек. Частично место третьего члена экипажа заняла установка автономного обеспечения жизнедеятельности легких скафандров, в составе которой заметный объем занимала криогенная ёмкость с запасом воздуха.

Похороны космонавтов. Из блога , 1971 год

Похороны космонавтов. Из блога , 1971 год

Советская и американская космические программы действовали в условиях крайне жёсткой конкуренции. Каждая из сторон стремилась во что бы то ни стало опередить конкурента и стать первой. Поначалу пальма первенства принадлежала СССР: первый запуск искусственного спутника Земли, первый запуск человека в космос, первый выход человека в открытый космос, первые полёт женщины-космонавта остались за Советским Союзом.

Американцы сосредоточились на лунной гонке и победили. Хотя и СССР имел теоретическую возможность успеть первым, но программа была слишком ненадёжна и слишком высока была вероятность катастрофы, поэтому советское руководство не посмело рисковать жизнью своих космонавтов. Советский лунный отряд космонавтов был переведён на подготовку по программе «Стыковка» для первого полёта на орбитальную станцию.

Благополучно высадившись на Луне, американцы доказали сами себе, что тоже кое-что могут, после чего чрезмерно увлеклись спутником Земли. СССР в то время уже разрабатывал проект пилотируемой орбитальной станции и одержал в этой сфере очередную победу, запустив свою орбитальную станцию на два года раньше, чем это сделали США.

Станцию «Салют» планировали вывести на орбиту к началу 24-го съезда КПСС, однако немного опоздали. Станция была выведена на орбиту только 19 апреля 1971 года, через десять дней после закрытия съезда.

«Союз-10″

Практически сразу на орбитальную станцию был отправлен первый экипаж. 24 апреля, через пять дней после выхода станции на орбиту, с Байконура стартовал корабль «Союз-10″. На его борту находились командир корабля Владимир Шаталов, бортинженер Алексей Елисеев и инженер-испытатель Николай Рукавишников.Это был весьма опытный экипаж. Шаталов и Елисеев уже совершили по два полёта на кораблях «Союз», новичком в космосе был только Рукавишников. Планировалось, что «Союз-10″ успешно произведёт стыковку с орбитальной станцией, после чего космонавты пробудут на ней три недели.

Но всё пошло не так, как было запланировано. Корабль благополучно добрался до станции и начал стыковку, но тут начались сбои. Штырь стыковочного узла сцепился со станцией, однако произошёл сбой автоматики и заработали корректирующие двигатели, из-за чего «Союз» раскачался и стыковочный узел сломался.

О стыковке больше не могло быть и речи. Более того, под угрозой оказалась вся программа станции «Салют», поскольку космонавты не знали, как избавиться от штыря стыковочного узла. Его можно было «отстрелить», но это сделало бы невозможной стыковку с «Салютом» любого другого корабля и означало крах всей программы. В дело включились находившиеся на Земле инженеры-конструкторы, которые посоветовали установить перемычку и с её помощью открыть замок и извлечь штырь «Союза». После нескольких часов это наконец удалось сделать — и космонавты отправились домой.

Смена экипажа

Началась подготовка к полёту «Союза-11″. Этот экипаж был чуть менее опытным, чем предыдущий. Никто из космонавтов не был в космосе более одного раза. Зато командиром экипажа стал Алексей Леонов — первый человек, совершивший выход в открытый космос. Кроме него в состав экипажа входили бортинженер Валерий Кубасов и инженер Пётр Колодин.Несколько месяцев они тренировались в стыковке как в ручном, так и в автоматическом режиме, ведь нельзя было второй раз подряд ударить в грязь лицом и вернуться из полёта так и не пристыковавшись.

В начале июня была определена дата вылета. На заседании Политбюро дата была одобрена, как и состав экипажа, который все однозначно аттестовали как наиболее умелый. Но случилось невообразимое. За два дня до старта с Байконура пришло сенсационное известие: во время стандартного предполётного медосмотра врачи сделали Кубасову рентгеновский снимок и обнаружили в одном из лёгких небольшое затемнение. Все указывало на острый туберкулёзный процесс. Правда, оставалось непонятным, как его можно было просмотреть, ведь такой процесс развивается не за один день, а космонавты проходили тщательные и регулярные медицинские осмотры. Так или иначе, но лететь в космос Кубасову было нельзя.

А ведь и Госкомиссия и Политбюро уже одобрили состав экипажа. Что же делать? Ведь в советской программе космонавты готовились к полётам тройками и если выбывал один, то требовалось менять всю тройку, так как считалось, что тройки уже сработавшиеся, а замена одного члена экипажа приведёт к нарушению согласованности.

Но, с другой стороны, никто прежде в истории космонавтики не менял экипаж менее чем за двое суток до вылета. Как выбрать правильное решение в такой ситуации? Между кураторами космической программы произошёл горячий спор. Помощник главкома ВВС по космосу Николай Каманин настаивал на том, что экипаж Леонова опытный и если заменить выбывшего Кубасова Волковым, который также имел опыт космических полетов, то ничего страшного не будет и согласованность действий от этого не нарушится.

Однако конструктор Мишин, один из разработчиков «Салюта» и «Союза», выступил за полную смену тройки. Он считал, что дублирующий состав будет гораздо лучше подготовленным и сработавшимся, чем основной, но подвергшийся изменению состава накануне полёта. В итоге победила точка зрения Мишина. Экипаж Леонова отстранили, заменив дублирующим экипажем, в составе командира Георгия Добровольского, бортинженера Владислава Волкова и инженера-исследователя Виктора Пацаева. Никто из них не был в космосе, за исключением Волкова, уже летавшего на одном из «Союзов».

Экипаж Леонова очень болезненно воспринял отстранение от полёта. Борис Черток позднее вспоминал слова конструктора Мишина: «Ох, какой же тяжёлый был у меня разговор с Леоновым и Колодиным! — сказал он нам. — Леонов обвинил меня в том, что я якобы сознательно не пожелал заменить Кубасова Волыновым, чтобы ещё раз протащить в космос Волкова. Колодин сказал, что он так и чувствовал до последнего дня, что его в космос не пустят под любым предлогом. Колодин говорит: «Я у них — белая ворона. Они все лётчики, а я ракетчик».

Никто из разгневанных космонавтов и представить не мог, что ошибочный рентгеновский снимок (никакого туберкулёза у Кубасова не оказалось и позднее он успешно летал в космос) спас им жизнь. Но тогда обстановка накалилась до предела. Черток лично наблюдал эту картину: «На Госкомиссии я оказался рядом с Колодиным. Он сидел с низко опущенной головой, нервно сжимал в кулаки и разжимал пальцы, на лице играли желваки. Нервничал не только он. Оба экипажа чувствовали себя неважно. Первый был потрясён отстранением от полёта, второй — внезапным изменением судьбы. После полёта второму экипажу предстояло подниматься по мраморной лестнице Кремлёвского дворца под фанфары, музыку Глинки, получать звёзды героев. Но радости на их лицах не было».

Полёт

Корабль «Союз-11″ стартовал с Байконура 6 июня 1971 года. Космонавты волновались не только потому, что двое из них прежде не были в космосе, но и из-за пышных проводов: за день до отлёта провожающие устроили настоящий митинг, на котором выступали с речами.Тем не менее запуск корабля прошёл в штатном режиме и без каких-либо сбоев. Космонавты успешно и без проблем состыковались с орбитальной станцией. Это был волнительный момент, ведь им предстояло стать первыми землянами на борту космической станции.

Космонавты благополучно разместились на орбитальной станции, которая хотя и была небольшой, казалась им огромной после невероятно тесного «Союза». Первую неделю они привыкали к новой обстановке. Помимо прочего, космонавты на «Салюте» имели телевизионную связь с Землёй.

16 июня на станции произошло ЧП. Космонавты почувствовали сильный запах гари. Волков связался с Землёй и сообщил о пожаре. Решался вопрос о срочной эвакуации со станции, но Добровольский принял решение не торопиться и отключить некоторые приборы, после чего запах гари прошёл.

Всего космонавты провели на орбите 23 суток. У них была достаточно насыщенная программа исследований и экспериментов. Кроме того, им предстояло законсервировать станцию для следующих экипажей.

Катастрофа

В целом полёт проходил нормально — никто не ждал никаких ЧП. Экипаж вышел на связь и провёл ориентацию. Как оказалось, это был последний сеанс связи с экипажем. Как и ожидалось, в 1:35 включилась тормозная двигательная установка. В 1:47 произошло разделение спускаемого аппарата с приборным и бытовым отсеками. В 1:49 экипаж должен был выйти на связь и сообщить об успешном отделении спускаемого аппарата. Спускаемый аппарат не имел телеметрической системы и на Земле никто не знал, что происходит с космонавтами. Планировалось, что сразу после разделения Добровольский выйдет на связь. Молчание в радиоэфире очень удивило специалистов, ведь экипаж отличался большой словоохотливостью и порой говорил с Землёй куда больше, чем того требовала ситуация.Возвращение на Землю происходило в плановом режиме, без эксцессов, поэтому поначалу не было оснований считать, что с экипажем что-то случилось. Наиболее вероятной версией была неисправность радиооборудования.

В 1:54 системы ПВО засекли спускаемый аппарат. На высоте 7 тысяч метров раскрылся основной парашют спускаемого аппарата, который был оборудован антенной. Космонавты обязаны были связаться либо по КВ- либо по УКВ-каналам и доложить об обстановке. Но они молчали, не отвечая на запросы с Земли. Это уже настораживало, ни один из благополучно вернувшихся «Союзов» не имел проблем со связью на этой стадии.

Около 2:05 встречающие спускаемый аппарат вертолёты обнаружили его и доложили в Центр управления полётами. Через десять минут аппарат благополучно приземлился. Внешне аппарат не имел никаких повреждений, но экипаж по-прежнему не выходил на связь и не подавал признаков жизни. Уже было ясно, что произошло какое-то ЧП, но ещё была надежда, что космонавты, может быть, потеряли сознание, но всё-таки живы.

Сразу же после посадки рядом с аппаратом приземлился встречающий вертолёт, а через две минуты спасатели уже открывали люк аппарата. Черток вспоминал: «Спускаемый аппарат лежал на боку. Внешне не было никаких повреждений. Постучали по стенке — никто не откликнулся. Быстро открыли люк. Все трое сидят в креслах в спокойных позах. На лицах синие пятна. Потёки крови из носа и ушей. Вытащили их из СА. Добровольский был ещё тёплым. Врачи продолжают искусственное дыхание».

Попытки врачей реанимировать экипаж путём искусственного дыхания и массажа сердца не увенчались успехом. Вскрытие показало, что экипаж погиб от декомпрессионной болезни, вызванной резким падением давления в спускаемом аппарате.

Расследование

Обстоятельства гибели однозначно указывали на разгерметизацию корабля. Уже на следующий день начались исследования спускаемого аппарата, однако все попытки обнаружить утечку провалились. Каманин вспоминал: «Закрыли люк и все другие штатные отверстия в корпусе корабля, создали в кабине давление, превышающее атмосферное на 100 миллиметров, и… не обнаружили ни малейших признаков негерметичности. Повысили избыточное давление до 150, а затем до 200 миллиметров. Выдержав корабль под таким давлением в течение полутора часов, окончательно убедились в полной герметизации кабины».Но, если аппарат был полностью герметичен, тогда как могла произойти разгерметизация? Оставался только один вариант. Утечка могла произойти через один из вентиляционных клапанов. Но этот клапан открывался только после раскрытия парашюта для выравнивания давления, как он мог открыться при отделении спускаемого аппарата?

Единственный теоретический вариант: ударная волна и подрывы пиропатронов при отделении спускаемого аппарата заставили преждевременно сработать пиропатрон открытия клапана. Но на «Союзе» ни разу не было таких проблем (да и вообще не было ни одного случая разгерметизации как на пилотируемых, так и на беспилотных кораблях). Более того, после катастрофы многократно проводились эксперименты, моделирующие эту ситуацию, но ни разу не произошло нештатного раскрытия клапана из-за ударной волны или подрыва пиропатронов. Ни один эксперимент так и не воспроизвёл эту ситуацию. Но, поскольку других объяснений не было, в качестве официальной была принята именно эта версия. Оговаривалось, что это событие относится к разряду крайне маловероятных, поскольку в экспериментальных условиях его так и не смогли воспроизвести.

Комиссии удалось приблизительно восстановить события, происходившие внутри спускаемого аппарата. После штатного отделения аппарата космонавты обнаружили разгерметизацию, поскольку давление быстро падало. На то, чтобы найти и устранить её, у них было менее минуты. Командир экипажа Добровольский проверяет люк, но он герметичен. Пытаясь обнаружить утечку по звуку, космонавты отключают радиопередатчики и аппаратуру. Вероятнее всего, им удалось обнаружить утечку, но уже не хватило сил, чтобы закрыть вентиль. Падение давления было слишком сильным, и уже через минуту космонавты потеряли сознание, а примерно через две минуты они были мертвы.

Всё было бы по-другому, будь у экипажа скафандры. Но советские космонавты возвращались в спускаемом аппарате без них. Против этого выступали и Королев, и Мишин. Скафандры были очень громоздкими, как и необходимая для них аппаратура жизнеобеспечения, а корабли и без того были слишком тесными. Поэтому пришлось выбирать: либо дополнительный член экипажа, либо скафандры, либо коренное переустройство корабля и спускаемого аппарата.

Итоги

Погибшие космонавты были похоронены в Кремлёвской стене. На тот момент это была самая крупная катастрофа в космосе по числу жертв. Впервые погиб целый экипаж. Трагедия «Союза-11″ привела к тому, что полёты по данной программе были заморожены более чем на два года.За это время коренным образом была пересмотрена сама программа. С тех пор космонавты в обязательном порядке возвращаются назад в защитных скафандрах. Чтобы получить больше места в спускаемом аппарате, было решено отказаться от третьего члена экипажа. Была изменена компоновка органов управления, чтобы космонавт, не вставая с места, мог дотянуться до всех важнейших кнопок и рычагов.

После внесения доработок программа «Союз» зарекомендовала себя в качестве одной из самых надёжных и с успехом действует до сих пор.

30 июня 1971 года при возвращении на Землю погиб экипаж советского космического корабля «Союз-11»

Черная полоса

Советская пилотируемая космическая программа, начинавшаяся с триумфов, во второй половине 1960-х начала давать сбои. Уязвленные неудачами американцы бросили на соперничество с русскими огромные ресурсы и стали опережать Советский Союз.

В январе 1966 года не стало Сергея Королева, человека, который был главным мотором советской космической программы. В апреле 1967 года во время испытательного полета нового корабля «Союз» погиб космонавт Владимир Комаров. 27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полета на самолете погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Последний проект Сергея Королева, лунная ракета Н-1, на испытаниях терпела одну неудачу за другой.

Космонавты, задействованные в пилотируемой «лунной программе», писали письма в ЦК КПСС с просьбой разрешить им полет под свою ответственность, невзирая на высокую вероятность катастрофы. Однако политическое руководство страны так рисковать не захотело. Первыми на Луне высадились американцы, а советская «лунная программа» была свернута.

Участники несостоявшегося покорения Луны были переведены на другой проект – полет на первую мире обитаемую орбитальную станцию. Пилотируемая лаборатория на орбите должна была позволить Советскому Союзу хотя бы частично компенсировать поражение на Луне.

Ракета Н-1

Экипажи для «Салюта»

Примерно за четыре месяца, что первая станция могла проработать на орбите, планировалось отправить на нее три экспедиции. В состав экипажа номер один вошли Георгий Шонин, Алексей Елисеев и Николай Рукавишников, второй экипаж составили Алексей Леонов, Валерий Кубасов, Петр Колодин, экипаж номер три - Владимир Шаталов, Владислав Волков, Виктор Пацаев. Был и четвертый, резервный экипаж, в составе Георгия Добровольского, Виталия Севастьянова и Анатолия Воронова.

У командира экипажа номер четыре Георгия Добровольского, казалось, шансов попасть на первую станцию, получившую название «Салют», не было никаких. Но у судьбы на сей счет было иное мнение.

Георгий Шонин грубо нарушил режим, и главный куратор отряда советских космонавтов генерал Николай Каманин отстранил его от дальнейшей подготовки. На место Шонина перевели Владимира Шаталова, его самого сменил Георгий Добровольский, а в четвертый экипаж ввели Алексея Губарева.

19 апреля орбитальную станцию «Салют» вывели на околоземную орбиту. Через пять дней корабль «Союз-10» оправился к станции с экипажем в составе Шаталова, Елисееева и Рукавишникова. Стыковка со станцией, однако, прошла в нештатном режиме. Перейти на «Салют» экипаж не мог, отстыковаться тоже. В крайнем случае можно было отстыковаться, подорвав пиропатроны, но тогда на станцию уже не смог бы попасть ни один экипаж. С большим трудом удалось найти способ увести корабль от станции, сохранив стыковочный узел неизуродованным.

«Союз-10» благополучно вернулся на Землю, после чего инженеры стали спешно дорабатывать стыковочные агрегаты «Союза-11».,

Станция "Салют"

Вынужденная замена

Новую попытку покорить «Салют» должен был предпринять экипаж в составе Алексея Леонова, Валерия Кубасова и Петра Колодина. Старт их экспедиции был назначен на 6 июня 1971 года.

На проводах на Байконур тарелка, которую на счастье бросил на землю Леонов, не разбилась. Неловкость замяли, но нехорошие предчувствия остались.

По традиции, на космодром летели два экипажа – основной и дублирующий. Дублерами были Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.

Это была формальность, поскольку до того момента замен в последний момент никто не проводил.

Но за три дня до старта у Валерия Кубасова врачи нашли затемнение в легких, которое они посчитали начальной стадией туберкулеза. Вердикт был категоричным – в полет отправиться не может.

Государственная комиссия решала: что делать? Командир основного экипажа Алексей Леонов настаивал – если не может лететь Кубасов, то нужно заменить его на бортинженера дублера Владислава Волкова.

Большинство специалистов, однако, полагало: в таких условиях нужно заменять весь экипаж. Против частичной замены выступил и экипаж дублеров. Генерал Каманин в своих дневниках писал, что обстановка накалилась не на шутку. На традиционный предполетный митинг обычно отправлялись два экипажа. После того, как комиссия утвердила замену, и основным стал экипаж Добровольского, Валерий Кубасов заявил, что на митинг не поедет: « Я же не лечу, что мне там делать?» На митинге Кубасов все же появился, но напряжение витало в воздухе.

«Союз-11» на стартовой площадке

«Если это совместимость, то тоже что же такое несовместимость?»

Журналист Ярослав Голованов, много писавший на космическую тему, так вспоминал о том, что творилось в эти дни на Байконуре: «Леонов рвал и метал... бедный Валерий (Кубасов) вообще ничего не понимал: он чувствовал себя абсолютно здоровым... Ночью в гостиницу пришел Петя Колодин, хмельной и вовсе поникший. Он сказал мне: «Слава, пойми, я уже никогда не полечу в космос...». Колодин, кстати, не ошибся – в космос он так и не отправился.

6 июня 1971 года «Союз-11» с экипажем в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева успешно стартовал с Байконура. Корабль состыковался с «Салютом», космонавты перешли на борт станции, и экспедиция началась.

Сообщения в советской прессе были бравурными – все идет в соответствии с программой, экипаж чувствует себя хорошо. На деле все обстояло не так гладко. Уже после посадки, при изучении рабочих дневников экипажа нашли запись Добровольского: «Если это совместимость, то тоже что же такое несовместимость?»

Бортинженер Владислав Волков, имевший за плечами опыт космического полета, часто пытался брать инициативу на себя, что не слишком нравилось специалистам на Земле, да и коллегам по экипажу.

На 11-й день работы экспедиции на борту возник пожар, и стоял вопрос об экстренном покидании станции, но экипажу все-таки удалось справиться с ситуацией.

Генерал Каманин записал в своем дневнике: «В восемь утра Добровольский и Пацаев еще спали, на связь вышел Волков, который вчера, по докладу Быковского, нервничал больше всех и слишком много «якал» («Я решил...», «Я сделал...» и тому подобное). От имени Мишина ему было передано указание: «Все решает командир экипажа, выполняйте его распоряжения», на что Волков ответил: «Мы все решаем экипажем. Мы сами разберемся, как нам быть».

Советские космонавты (слева направо) Владислав Волков, Георгий Добровольский и Виктор Пацаев на космодроме Байконур.

«Связь заканчивается. Счастливо!»

Несмотря на все трудности, на сложную обстановку, экипаж «Союза-11» полностью выполнил программу полета. 29 июня космонавты должны были расстыковаться с «Салютом» и вернуться на Землю.

После возвращения «Союза-11» на станцию должна была отправиться следующая экспедиция, чтобы закрепить достигнутые успехи и продолжить эксперименты.

Но перед расстыковкой с «Салютом» возникла новая проблема. Экипажу надо было закрыть переходный люк в спускаемом аппарате. Но транспарант "Люк открыт" на панели пульта управления продолжал светиться. Несколько попыток открыть и закрыть люк ничего не дали. Космонавты находились в сильном напряжении. Земля посоветовала подложить кусочек изоляции под концевой выключатель датчика. Так неоднократно поступали во время испытаний. Люк вновь закрыли. К радости экипажа, транспарант погас. Сбросили давление в бытовом отсеке. По показаниям приборов убедились, что воздух из спускаемого аппарата не выходит и его герметичность в норме. После этого «Союз-11» успешно отстыковался от станции.

В 0:16 30 июня на связь с экипажем вышел генерал Каманин, сообщив условия посадки, и закончив фразой: «До скорой встречи на Земле!»

«Вас понял, условия посадки отличные. На борту все в порядке, самочувствие экипажа отличное. Благодарим за заботу и добрые пожелания», - ответил с орбиты Георгий Добровольский.

Вот запись последних переговоров Земли с экипажем «Союза-11»:

«Заря» (Центр управления полетами): Как идет ориентация?

«Янтарь-2» (Владислав Волков): Мы увидели Землю, увидели!

«Заря»: Хорошо, не торопись.

«Янтарь-2»: «Заря», я «Янтарь-2». Начали ориентацию. Справа висит дождь.

«Янтарь-2»: Здорово летит, красиво!

«Янтарь-3» (Виктор Пацаев): «Заря», я - третий. У меня виден горизонт по нижнему срезу иллюминатора.

«Заря»: «Янтарь», еще раз напоминаю ориентацию - ноль - сто восемьдесят градусов.

«Янтарь-2»: Ноль - сто восемьдесят градусов.

«Заря»: Правильно поняли.

«Янтарь-2»: Горит транспарант «Спуск».

«Заря»: Пусть горит. Все отлично. Правильно горит. Связь заканчивается. Счастливо!»

«Исход полета самый тяжелый»

В 1:35 по московскому времени после ориентации «Союза» была включена тормозная двигательная установка. Отработав расчетное время и потеряв скорость, корабль начал сходить с орбиты.

Во время прохождения плотных слоев атмосферы связи с экипажем нет, она должна появиться вновь после раскрытия парашюта спускаемого аппарата, за счет антенны на стропе парашюта.

В 2:05 с командного пункта ВВС поступил доклад: «Экипажи самолета Ил-14 и вертолета Ми-8 видят корабль «Союз-11», спускающийся на парашюте». В 2:17 спускаемый аппарат приземлился. Практически одновременно с ним сели четыре вертолета группы поиска.

Врач Анатолий Лебедев, входивший в поисковую группу, вспоминал, что его смутило молчание экипажа в радиоэфире. Вертолетчики вели активный радиообмен в тот момент, пока спускаемый аппарат садился, а космонавты не выходили в эфир. Но это списали на отказ антенны.

«Мы сели вслед за кораблем, метрах в пятидесяти - ста. Как бывает в таких случаях? Открываешь люк спускаемого аппарата, оттуда - голоса экипажа. А тут - хруст окалины, стук металла, стрекот вертолетов и… тишина из корабля», - вспоминал медик.

Когда экипаж достали из спускаемого аппарата, врачи не могли понять, что произошло. Казалось, что космонавты просто потеряли сознание. Но при беглом осмотре стало ясно, что все гораздо серьезнее. Шесть врачей приступили к проведению искусственного дыхания, непрямого массажа сердца.

Шли минуты, командир группы поиска генерал Горегляд требовал от врачей ответа, но те продолжали попытки вернуть экипаж к жизни. Наконец, Лебедев ответил: «Передайте, что экипаж приземлился без признаков жизни». Эта формулировка вошла во все официальные документы.

Врачи продолжали реанимационные мероприятия до появления абсолютных признаков смерти. Но их отчаянные усилия ничего не могли изменить.

В Центр управления полетами сначала доложили, что «исход космического полета самый тяжелый». А затем, отказавшись уже от какой-то конспирации, сообщили: «Весь экипаж погиб».

Разгерметизация

Это было страшное потрясение для всей страны. На прощании в Москве товарищи погибших по отряду космонавтов плакали и говорили: «Теперь мы уже хороним целыми экипажами!» Казалось, что советская космическая программа окончательно провалилась.

Специалистам, однако, даже в такой момент нужно было работать. Что произошло в те минуты, когда с космонавтами не было связи? Что погубило экипаж «Союза-11»?

Слово «разгерметизация» прозвучало практически сразу. Вспомнили о нештатной ситуации с люком и провели проверку на герметичность. Но ее результаты показали – люк надежен, он тут ни при чем.

Но дело действительно было в разгерметизации. Анализ записей автономного регистратора бортовых измерений «Мир», своеобразного «черного ящика» космического аппарата показал: с момента разделения отсеков на высоте более 150 км давление в спускаемом аппарате стало резко снижаться, и в течение 115 секунд упало до 50 миллиметров ртутного столба.

Эти показатели указывали на разрушение одного из вентиляционных клапанов, который предусмотрен на тот случай, если корабль совершит посадку на воду или приземлится люком вниз. Запас ресурсов системы жизнеобеспечения ограничен, и, чтобы космонавты не испытывали нехватки кислорода, клапан «соединял» корабль с атмосферой. Он должен был сработать при посадке в штатном режиме только на высоте 4 км, но это произошло на высоте 150 км, в вакууме.

Судебно-медицинская экспертиза показала у членов экипажа следы кровоизлияния в мозг, кровь в легких, повреждения барабанных перепонок и выделение азота из крови.

Из доклада медицинской службы: «Через 50 секунд после разделения у Пацаева частота дыхания 42 в минуту, что характерно для острого кислородного голодания. У Добровольского пульс быстро падает, дыхание к этому времени прекращается. Это начальный период смерти. На 110-й секунде после разделения у всех троих не фиксируется ни пульс, ни дыхание. Считаем, что смерть наступила через 120 секунд после разделения».

Экипаж боролся до конца, но шансов на спасение не имел

Дыра в клапане, через которую выходил воздух, была не более 20 мм, и, как заявили некоторые инженеры, ее можно было «просто заткнуть пальцем». Однако практически этот совет был невыполним. Сразу после разгерметизации в кабине образовался туман, звучал страшный свист выходящего воздуха. Всего через несколько секунд у космонавтов из-за острой декомпрессионной болезни начались страшные боли по всему телу, а затем они оказались в полной тишине из-за лопнувших барабанных перепонок.

Но Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев боролись до конца. В кабине «Союза-11» были выключены все передатчики и приемники. Плечевые ремни у всех троих членов экипажа были отстегнуты, а ремни Добровольского перепутаны и застегнут только верхний поясной замок. По этим признакам была восстановлена примерная картина последних секунд жизни космонавтов. Чтобы определить место, где произошла разгерметизация, Пацаев и Волков отстегнули ремни и отключили радиоаппарату. Добровольский, возможно, успел проверить люк, с которым были проблемы при расстыковке. Судя по всему, экипаж успел понять, что проблема в вентиляционном клапане. Заткнуть дыру пальцем возможности не было, но была возможность перекрыть аварийный клапан ручным приводом, при помощи вентиля. Эта система была сделана на случай посадки на воду, для предотвращения затопления спускаемого аппарата.

На Земле Алексей Леонов и Николай Рукавишников участвовали в эксперименте, пытаясь установить, сколько времени требуется на то, чтобы закрыть вентиль. Космонавтам, знавшим, откуда придет беда, готовым к этому и не находящимся в условиях реальной опасности, требовалось значительно больше времени, чем было у экипажа «Союза-11». Медики считают, что сознание в таких условиях стало гаснуть примерно через 20 секунд. Тем не менее, спасительный вентиль был частично закрыт. Кто-то из экипажа начал вращать его, но потерял сознание.

После «Союза-11» космонавтов вновь одели в скафандры

Причиной нештатного открывания клапана сочли брак при изготовлении данной системы. К делу подключилось даже КГБ, усмотрев возможную диверсию. Но никаких диверсантов не нашли, и к тому же на Земле не удалось опытным путем повторить ситуацию нештатного открывания клапана. В итоге эту версию оставили окончательной ввиду отсутствия более достоверной.

Космонавтов могли спасти скафандры, но по личному указанию Сергея Королева их использование было прекращено, начиная с «Восхода-1», когда это было сделано для экономии места в кабине. После катастрофы «Союза-11» между военными и инженерами развернулась полемика – первые настаивали на возвращении скафандров, а вторые утверждали, что данное ЧП является исключительным случаем, в то время как введение скафандров резко сократит возможности для доставки полезного груза и увеличения числа членов экипажа.

Победа в дискуссии осталась за военными, и, начиная с полета «Союза-12», отечественные космонавты летают только в скафандрах.

Прах Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева захоронили в Кремлевской стене. Программа пилотируемых полетов на станцию «Салют-1» была свернута.

Следующий пилотируемый полет в СССР состоялся более чем через два года. Василий Лазарев и Олег Макаров на «Союзе-12» испытывали новые скафандры.

Неудачи конца 1960-х – начала 1970-х для советской космической программы все-таки не стали фатальными. К 1980-м годам программа исследования космоса при помощи орбитальных станций снова вывела Советский Союз в мировые лидеры. Во время полетов случались нештатные ситуации и серьезные аварии, но люди и техника оказывались на высоте. С 30 июня 1971 года катастроф с человеческими жертвами в отечественной космонавтике не было.

P.S. Диагноз «туберкулез», поставленный космонавту Валерию Кубасову, оказался ошибочным. Затемнение в легких было реакцией на цветение растений, и вскоре исчезло. Кубасов вместе с Алексеем Леоновым участвовал в совместном полете с американскими астронавтами по программе «Союз-Аполлон», а также в полете с первым венгерским космонавтом Берталаном Фаркашем.

Им не хватило восьми секунд…

45 лет назад страну потрясла космическая трагедия

Валерий Бурт

Экипаж космического корабля «Союз-11» В.Н.Волков, В.И. Добровольский и В.И.Пацаев на трапе самолета перед отлетом на Байконур, 08 июня 1971 года (Фото: В. Терешкова и Л. Путятина/ТАСС)

30 июня 1971 года трагически погиб экипаж космического корабля «Союз-11» — Георгий Добровольский , Владислав Волков , Виктор Пацаев . Смерть настигла этих отважных людей, когда они уже выполнили сложное, многодневное задание.

«Мы увидели Землю!»

Встает комок в горле, когда смотришь на фотографию, запечатлевшую трех космонавтов. Они — в отличном настроении. Улыбаются, может, перебрасываются шутками. Возможно, на их лицах светилась радость и за несколько минут до приземления. Они предвкушали встречу с родными и близкими, возвращение в родной дом…Вечер 29 июня. Все готово к возвращению на Землю. «Союз-11» получил разрешение «отчалить» от станции. Земля — позывной «Заря» — ведет сеанс радиосвязи с экипажем — позывной «Янтарь»:

«Заря»: Как идет ориентация?

«Янтарь-2» (Волков): Мы увидели Землю, увидели!

«Заря»: Хорошо, не торопись.

«Янтарь-2»: Начали ориентацию. Справа висит дождь.

«Янтарь-2»: Здорово летит, красиво!

«Янтарь-3» (Пацаев): «Заря», я — третий. У меня виден горизонт по нижнему срезу иллюминатора.

«Заря»: «Янтарь», еще раз напоминаю ориентацию — ноль-сто восемьдесят градусов.

«Янтарь-2»: Ноль-сто восемьдесят градусов.

«Заря»: Правильно поняли.

«Янтарь-2»: Горит транспарант «Спуск».

«Заря»: Пусть горит. Все отлично. Правильно горит. Связь заканчивается. Счастливо!

Последнее, что услышали от космонавтов с земли, было шутливое пожелание Волкова: «Завтра встретимся, готовьте коньяк».

В ночь на 30-е июня была включена тормозная двигательная установка. Корабль начал сходить с орбиты. После аэродинамического торможения в атмосфере раскрылся бело-оранжевый купол парашюта. Спускаемый аппарат плавно приземлился в казахстанской степи, западнее горы Мунлы.

Приборы зарегистрировали продолжительность космического полета: 23 дня, 18 часов, 21 минута, 43 секунды. Новый мировой рекорд! Встречающие замерли в ожидании. У всех — напряженные лица, готовые вспыхнуть улыбками.

Эфир взорвался хором голосов. Однако никто из экипажей поисковой службы не мог связаться с космонавтами. Но тревоги еще нет. Может, просто отказала «уставшая» техника?

Первыми возле места посадки оказываются медики. Обычно, когда они открывают люк аппарата, слышат голоса членов экипажа. А тут — тишина. Пронзительная, страшная тишина…

Восемнадцать суток в космосе

Рисунок, изображающий космический корабль "Союз-11" и орбитальную станцию "Салют", 1971 год (Фото: Фотохроника ТАСС)

19 апреля 1971 года в космос была запущена первая в мире долговременная орбитальная станция «Салют-1». Предстояло отработать технику стыковки станции и транспортного корабля «Союз». Первый такой полет прошел 23 апреля 1971 года. Трио — Владимир Шаталов

, Алексей Елисеев

и Николай Рукавишников

на корабле «Союз-10» причалили к «Салюту», но перейти на его борт им не удалось. Помешали неполадки в стыковочном узле станции.

В 1971 году к полету готовился другой экипаж — Алексей Леонов

, Валерий Кубасов

и Петр Колодин

. Их полет должен был превзойти рекорд Андрияна Николаева

и Виталия Севастьянова

, которые в июне 1970 года пробыли в космосе восемнадцать суток.

За трое суток до старта космонавты проходили медицинское обследование. Все чувствовали себя замечательно, однако… У Кубасова было обнаружено небольшое воспаление. И, несмотря на протесты, он был отстранен от полета.

По правилам, даже если не мог лететь один космонавт, меняли весь экипаж. «Леонов был разъярен и готов был просто задушить Кубасова, — вспоминал известный журналист „Комсомольской правды“ Ярослав Голованов

. — Он предложил заменить его Владиславом Волковым, но тот почему-то категорически отказался войти в основной экипаж». В итоге было принято решение отправить в космос дублеров. Кроме Волкова, это были Добровольский и Пацаев. Как потом выяснилось, у Кубасова не было ничего страшного — легкая аллергия.

Вдова Пацаева, Вера

Александровна

, вспоминала, что муж обрадовался, узнав, что отправляется в космос. А Волков, еще в бытность дублером, говорил ей: «Я доволен, что не полечу на первую станцию. И пояснил: «Мне предсказали, что я погибну».

Леонов и Кубасов покоряли Вселенную и после трагедии. Колодину так не довелось стать космонавтом. Он, прослужив в Звездном городке двадцать лет, так и остался дублером.

На каком-то застолье один из журналистов предложил тост: «Давайте выпьем за то, что вы, Петр Иванович, с нами, а не лежите в Кремлевской стене». Но Колодин резко отреагировал на эту бестактность: «Лучше бы я лежал в Кремлевской стене!» Он очень переживал, что не полетел тогда. И чувствовал себя виноватым.

К слову, Колодин очень дружил с Волковым. И назвал в честь него своего сына.

«Это было потрясение»

«Союз-11» стартовал 6-го июня 1971 года. Главная задача — автоматическое сближение со станцией «Салют-1», стыковка и переход экипажа в орбитальную станцию — была выполнена. И дальнейший полет протекал без осложнений. Космонавты выполнили программу различных — научных, военных, медицинских и технических — экспериментов.

Впрочем, не обошлось и без происшествия. На орбитальной станции загорелись силовые кабели, повалил едкий дым. Космонавты успели перейти в спускаемый аппарат и стали готовиться к срочной эвакуации. Однако Добровольский и Пацаев все же нашли причину пожара. Совместными усилиями пламя удалось погасить.

Вернемся к роковому дню — 30 июня 1971 года.

Казахстан. Байконур. Старт ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз-11", 6 июня 1971 года (Фото: Николай Акимов /Фотохроника ТАСС)

Среди тех, кто встречал космонавтов, был Шаталов

. Владимиру Александровичу, уже трижды побывавшему в космосе, поручили участвовать в телепередаче о встрече Добровольского, Волкова и Пацаева.

Когда корабль приземлился, позвонила жена одного из космонавтов, и Шаталов поздравил ее с успешным завершением полета. Но женщина уже почувствовала беду. «Почему они так долго не появляются?!» Шаталов ответил, что сейчас подойдут врачи, помогут им выйти. И тут его заместитель сообщил, что все очень плохо…

«Когда их вытаскивали, они были еще теплые, — вспоминал Голованов. — Их клали на носилки. Помню, у Добровольского рука свесилась с этих носилок. Врачи дули им в рот, старались делать искусственное дыхание… Космонавты были румяные, и никаких гримас ужаса на их лицах не было. Они выглядели совершенно спокойными. Это было потрясение».

Увидев безжизненные тела, врачи немедленно приступили к проведению искусственного дыхания, непрямого массажа сердца. Они продолжали выполнять свои обязанности до появления абсолютных признаков смерти космонавтов…

Удушливо-жаркий день

Среди других газетных вырезок, у автора этих строк хранится некролог из «Правды». Там была фраза, режущая слух: «…экипаж приземлился без признаков жизни». Сразу пошли слухи, что космонавты задохнулись. Их было безумно жалко. К тому же, еще не забылась ужасная гибель Владимира Комарова в 1967 году. Он тоже погиб при завершении полета…

Помню день похорон Добровольского, Волкова и Пацаева. Он выдался удушливо-жарким. На улицах было тихо, из раскрытых настежь окон доносилась траурная музыка — по телевизору шла трансляция прощания с космонавтами на Красной площади.

Москва. 30 июня. Трагическая весть о гибели экипажа космического корабля "Союз-11" летчиков-космонавтов Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева вызвала глубокую скорбь у всех советских людей. На снимке: на улице 25-го Октября, 30 июня 1971 года (Фото: Валентин Кузьмин/Фотохроника ТАСС)

Похороны летчиков-космонавтов членов КПСС, командира корабля "Союз-11" Героя Советского Союза подполковника Георгия Тимофеевича Добровольского, бортинженера, дважды Героя Советского Союза Владислава Николаевича Волкова, инженера-испытателя Героя Советского Союза Виктора Ивановича Пацаева. На снимке: траурный кортеж на Красной площади, 2 июля 1971 года (Фото: Фотохроника ТАСС)

Москва. Похороны экипажа космического корабля "Союз-11" Д.Добровольского, В.Волкова и В.Пацаева на Красной площади, 1971 год (Фото: Фотохроника ТАСС)

Москва. Похороны трагически погибших членов экипажа космического корабля "Союз-11" Георгия Добровольского, Владимира Волкова и Виктора Пацаева. Первая женщина-космонавт Валентина Николаева-Терешкова с дочерью космонавта Георгия Добровольского Марией у Кремлевскеой стены, 1971 год (Фото: Валентин Соболев/Фотохроника ТАСС)

Последние мгновения

Правительственная комиссия под председательством академика Мстислава Келдыша установила, что причиной гибели космонавтов стала разгерметизация, происшедшая во время отстрела орбитального отсека. Открылся шариковый клапан, и воздух мгновенно умчался из образовавшегося отверстия. Уже через 22 секунды космонавты потеряли сознание. Увы, экипаж спускался на землю без скафандров, иначе космонавты не поместились бы в кабине спускаемого аппарата. Так было заведено еще со времен генерального конструктора Сергея Королева .

Впрочем, в ходе расследования возникла версия о диверсии. Поэтому к делу подключили сотрудников Комитета государственной безопасности. Но вскоре стало понятно, что никаких террористов не было и в помине…

После трагедии возник наивный вопрос: «А разве нельзя было отверстие в оболочке аппарата закрыть… пальцем?!» Ответ дала имитация приземления в барокамере, в которой участвовали Леонов и Рукавишников. Они выяснили — чтобы отстегнуть ремни, подняться с кресел и закрыть дырку размером с пятикопеечную монету, нужно не менее тридцати секунд. Космонавты потеряли сознание на восемь секунд раньше. Добровольский только успел сдернуть с себя ремни и попытался завинтить клапан…

P.S. После гибели Добровольского, Волкова и Пацаева космонавты стали летать в специальных костюмах. Были разработаны рекомендации, гарантирующие безопасность в случае разгерметизации спускаемого аппарата. А перед глазами все стоит фотография, запечатлевшая улыбающихся, полных сил людей. Они заплатили своими жизнями за спасение тех, кто отправился в безбрежную даль вслед ними.